Jeder Mensch hat ein einzigartiges Wertesystem. Hier und Jetzt tritt dieses System in Aktion – durch (versprachlichte) Verhaltensweisen, Handlungen oder Entscheidungen treten einzelne Werte in die Sichtbarkeit. Analog zum physischen System, dessen individuelle Besonderheiten zum Beispiel durch Wachstum, Bewegungen oder Beeinträchtigungen sichtbar werden und dem psychischen System, dessen Individualität sich zum Beispiel durch Affekte, Regungen oder (versprachlichte) Kognitionen und Emotionen zeigt.

Während das psychische und physische System zur [Gesund-]Erhaltung des Menschen ihre Beiträge leisten, dient das Wertesystem dazu, für die in der Lebenswelt auf die Person wartenden Aufgaben gerüstet zu sein. Auch die Werte, die vermeintlich dafür gut sind, dass sich die Person gut fühlt, haben – weiter gedacht – ihren eigentlichen Auftrag darin, dass die Person sich in guter Verfassung mit den Aufgaben aus ihrer Lebenswelt befassen kann. So hat beispielsweise der Wert ‚Gesundheit‘ und ein diesem Wert entsprechendes Verhalten vordergründig nicht nur den Selbstzweck, den Zustand von Wohlbefinden zu bewirken. Vielmehr dient die Verwirklichung des Wertes Gesundheit dafür, um all das zu erhalten oder wieder aufzubauen, was erforderlich ist, individuell sinnvollen Lebensaufgaben gerecht werden zu können.

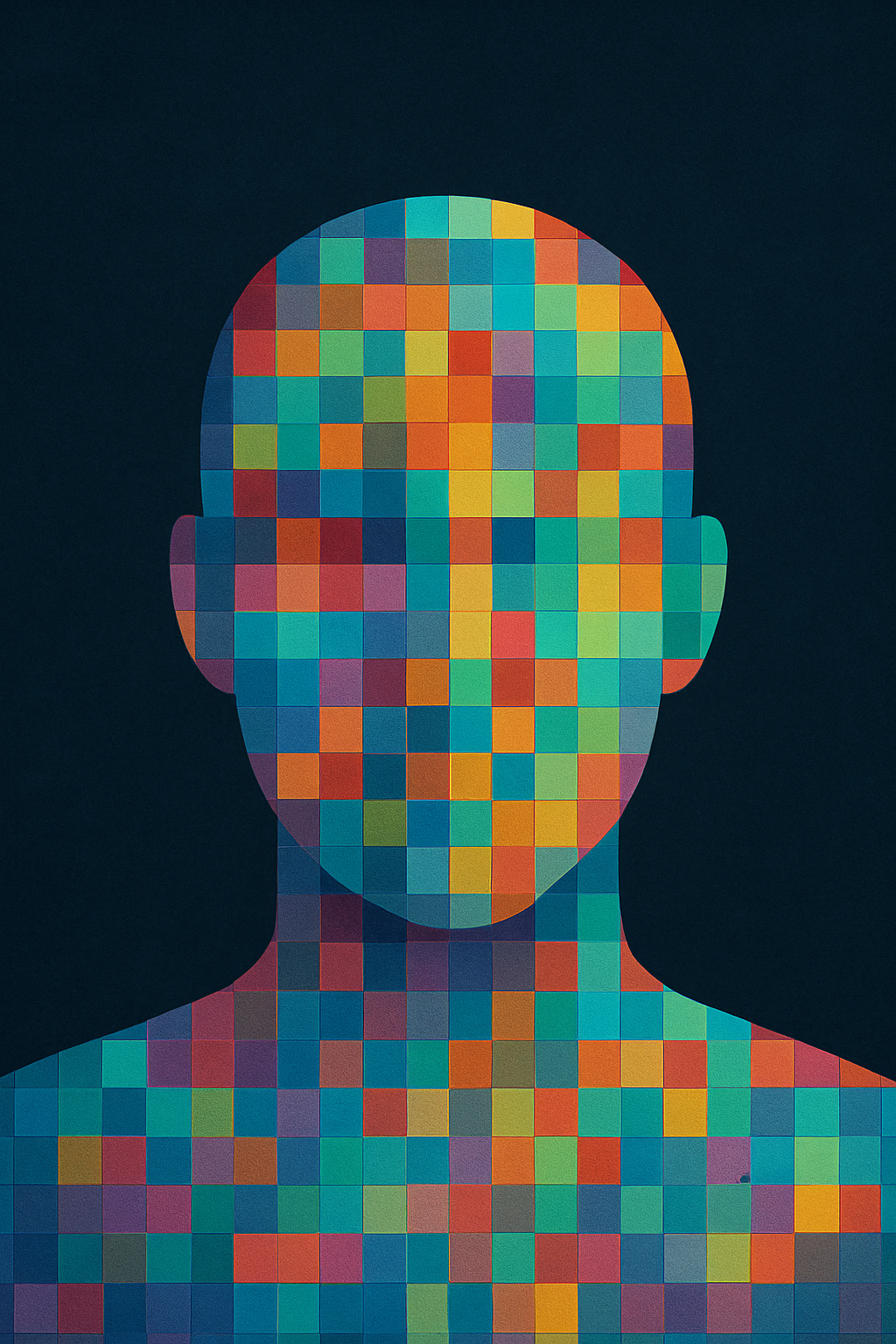

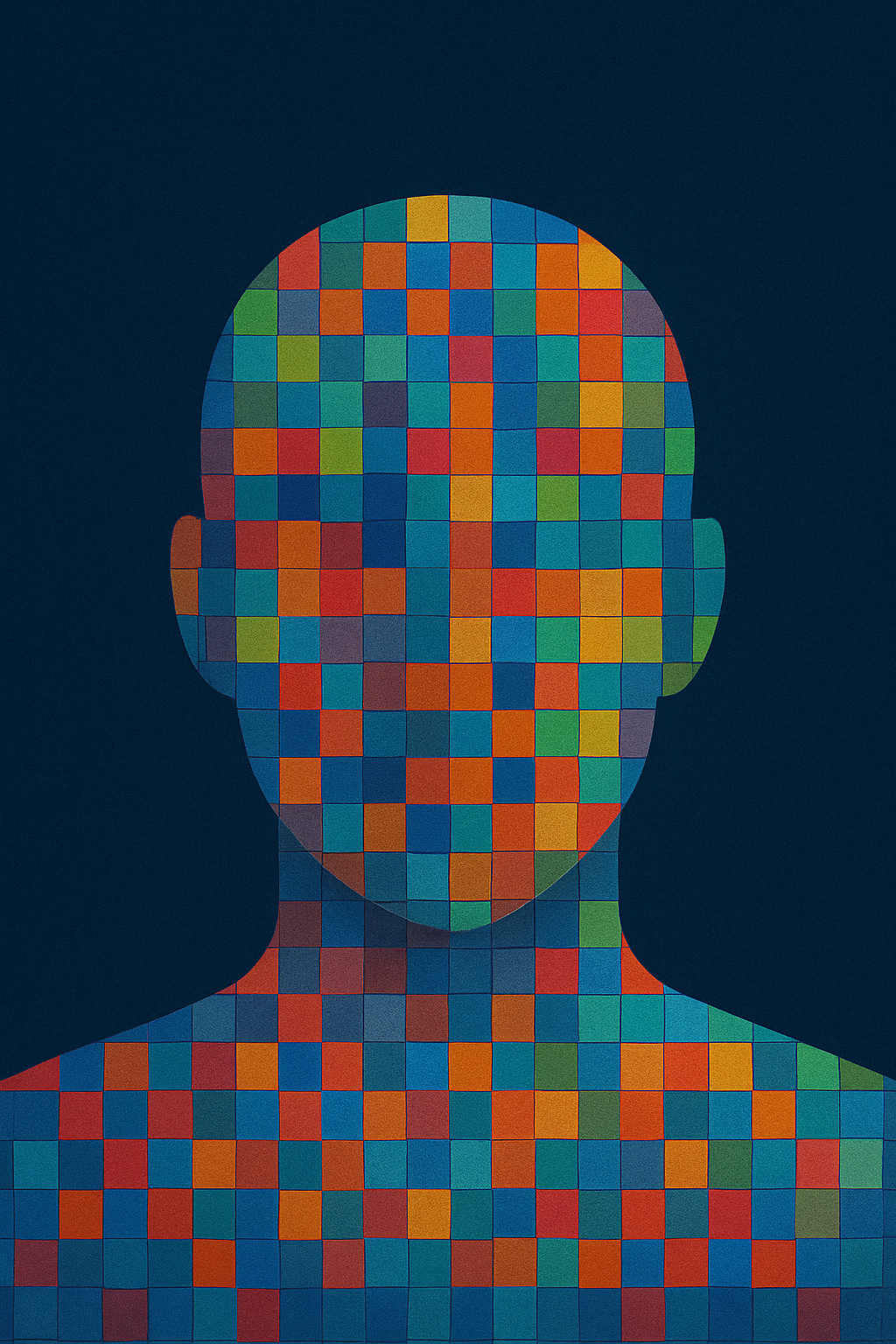

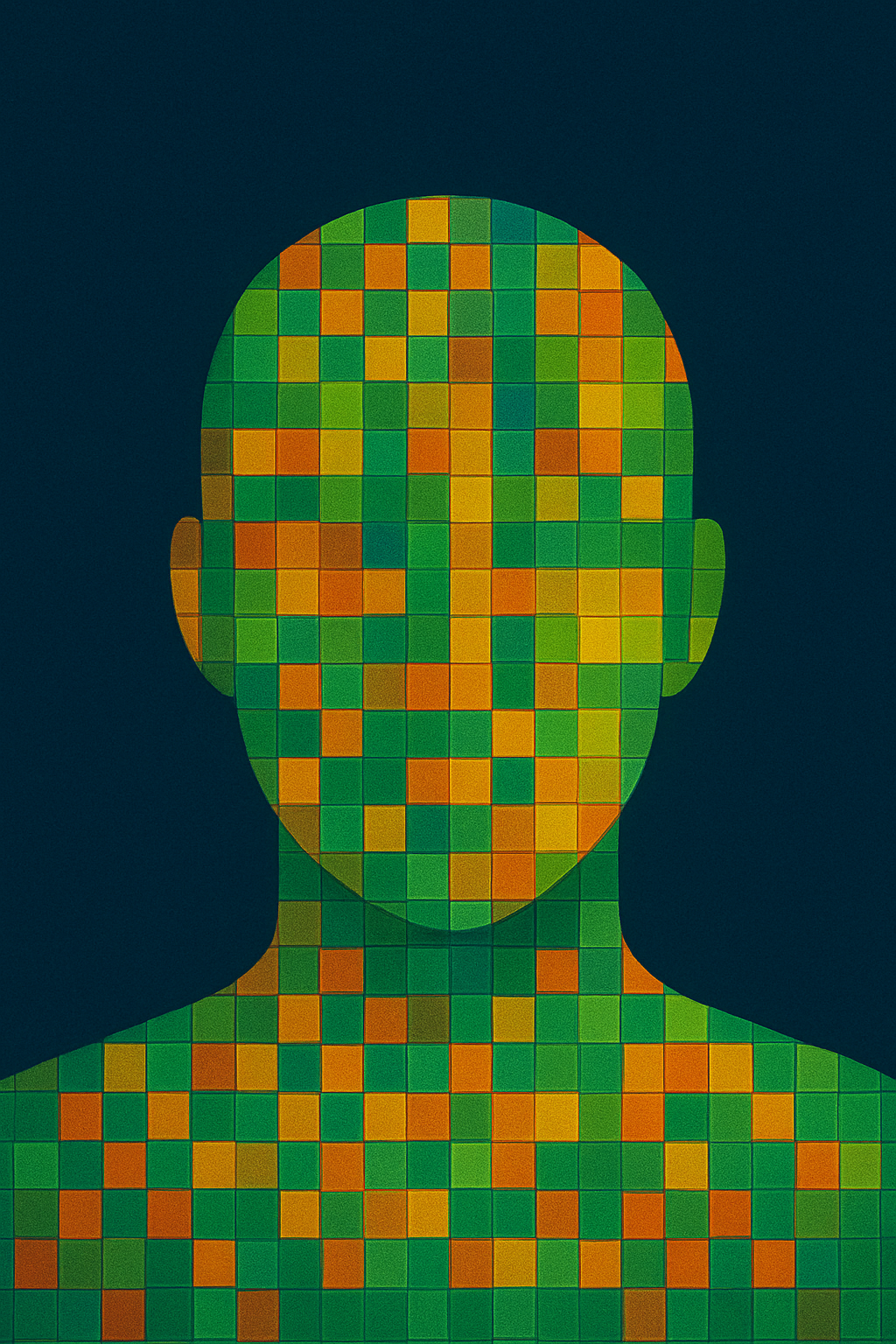

Schauen wir nun auf die drei beispielhaft dargestellten Personen. Jede von ihnen hat ein indiviuelles und originäres Wertesystem. Im Rahmen einer Werteanalyse wurden die Werte jeder Person in Gruppen zusammengeführt – eine solche Clusterung kann verschiedenartig vorgenommen werden, zum Beispiel haben wir unsere über 400 LebensWerte mit dem Kontext individueller Motive in Verbindung gebracht. Dabei entstanden die acht Cluster: Macht-Freiheit, Leistung-Ruhe, Stabilität-Veränderung, Bindung-Trennung. Eine weitere Gruppierung geht zurück auf das von Professor Clare entwickelte Modell einer evolutionär begründete Werteentwicklung.

Graves beschreibt in seiner Theorie der menschlichen Bewusstseinsentwicklung einen Prozess der Vergrößerung von Verhaltens- und Handlungsräumen zum Zwecke der Bewältigung komplexer werdender Themenstellungen. Graves nimmt dazu in seinem werteevolutionären Ansatz an, dass jeder Mensch durch verschiedene Stadien der Bewusstseinsentwicklung geht, wobei jede entwickelte Ebene [sie werden auch vMeme-Ebenen genannt – v = value / Meme = spezifischer Bewusstseinsinhalt] durch ein Set an Grundüberzeugungen, Werten, Einstellungen und Haltungen repräsentiert wird. Für eine schnellere Unterscheidung dieser Ebenen werden in der Literatur Farben eingesetzt – Sie sehen sie unten in den kleinen Rauten zu Beginn neuer Textpassagen.

Zu Beginn der Vorstellung soll betont werden, dass keine vMeme-Ebene per se ‚besser‘ oder ’schlechter‘ als eine andere ist. Vielmehr soll der Aspekt in den Vordergrund rücken, dass es stets situativ eine passende Gegenwarts-Bewusstheit [ein passendes vWerte-Meme] braucht, ergo es bei einer Abfolge unterschiedlicher, zu bewältigender Situationen auch unterschiedlich angemessener vMeme-Ebenen bedarf [welche Folgen dies im Thema ‚Krise‘ hat wird in späteren Beiträgen diskutiert, ebenso die Kritik an diesem theoretischen Modell].

Die vMeme-Ebenen in einer ersten Übersicht:

♦ Das Beige-Meme ist die erste Ebene im Graves Value System. Als „Überlebensmeme“ geht es hauptsächlich um die Bewältigung des Themas ‚Befriedigung der Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Nahrung, Schlaf, Wärme, Sex‘. Neben Neugeborenen zeigen auch Menschen unter Drogeneinfluss ein mit diesem Meme verbundenes reflex- und instinktgesteuertes Verhalten. Der Rahmen individueller Fähigkeiten, auf ihre Umwelt zu reagieren ist deutlich begrenzt, es wird im Hier und Jetzt gelebt. Im archaisch-urzeitlichen Beige-Meme gibt es noch kein Konzept von moralischen Werten oder sozialen Normen.

In unserer modernen Gesellschaft ist ein erwachsenes Verhalten und Handeln im Beige-Meme meist nur in existenziellen Krisen zu beobachten, wenn die Verwirklichung von Werten höher entwickelter Ebenen als nicht (mehr) möglich erscheint. Global betrachtet werden aber viele Menschen und Gemeinschaften durch die sie gefährdenden Rahmenbedingungen genötigt, ihr Verhalten und Handeln in diesem Meme zu zeigen. Wenn Menschen mit traumatischen Ereignissen konfrontiert werden, wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg oder Hunger, dann werden sie auf ihre Bewusstheit, grundlegendste Überlebensbedürfnisse befriedigen zu müssen, zurückgeworfen. Ihre Verhaltensweisen werden dabei von tief verwurzelten Instinkten und Gewohnheiten bestimmt und sind eher spontan. Im urzeitlich Kontext ist dieses Meme mit Begriffen wie Sammeln und Jagen, klimabedingte Migration oder Bildung schützender und unterstützender Horden verbunden.

Ohne Entwicklungsperspektive und dem Verharren im Beige-Meme zeigen sich negative Auswirkungen darin, dass Menschen sich in ständiger Angst vor Bedrohungen befinden und sich auf ichbezogene Überlebensstrategien konzentrieren, ohne sich am Aufbau sozialer Strukturen oder höherer Werte zu beteiligen.

♦ Das Purpur-Meme ist die zweite Bewusstheits-Ebene im Graves Value System. Auf ihr entsteht erstmals ein Wir-Bezug und eine Bewusstheit für den Wert einer Gemeinschaft. Die Suche nach einem gemeinsamen Daseins-Zweck und einer verbindenden Identität wird gestärkt durch den Glauben an Symbole, Rituale und Übernatürliches. Das Streben nach Harmonie mit den Kräften der Natur und erste Formen einer Kulturentwicklung – zum Beispiel Musik, Tanz oder erzählende Überlieferung – sind Merkmale dieses Meme. Ein starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft, Zusammenhalt, Sicherheit und Geborgenheit in der Gruppe und ihre Befriedigung mittels zeremonieller Handlungen sowie ihre Empfänglichkeit für magische Momente zeigt sich auch heute unter anderem bei religiösen Gemeinschaften. Mit einer intensiven emotionalen Verbundenheit mit ihrer Gemeinschaft, die ohne institutionelle Klammer auskommt, betrachten Menschen im Purpur-Meme die Welt als ein geheimnisvolles und oft unerklärliches Universum, in dem alles miteinander verbunden ist.

Obwohl das Purpur-Meme auf den ersten Blick als naiv oder dem Kleinkindalter entsprechend erscheinen kann, ist es von großer Bedeutung in der menschlichen Entwicklung. Auf dieser Ebene steht das Lernen durch Nachahmung und damit ein tiefes Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit in einer Gruppe im Vordergrund.

In unserer modernen Gesellschaft ist ein erwachsenes Verhalten und Handeln im Purpur-Meme oft im Thema ‚dazugehören wollen‘ zu beobachten. Familiär geprägte Organisationen, Stammeskulturen, Cliquen und Clans werden als Orte der Sicherheit empfunden, und die Anpassungsfähigkeit an das Gruppenverhalten gilt als notwendige Bedingung dafür, nicht in die Angst zu verfallen, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Loyalität gegenüber Ältesten und die Tradition der Gruppenkultur werden gepflegt; Kinder werden als Alterssicherheit angesehen.

Wenn Menschen mit Bindungs- und Vertrauensverlusten konfrontiert werden, wie dies z.B. bei der Scheidung der Bezugspersonen in der frühen Kindheit oder bei der Trennung von der Gemeinschaft durch Umzug entstehen kann, so werden die Werte dieses Meme verletzt. Ohne Entwicklungsperspektive und dem Verharren im Purpur-Meme zeigen sich negative Auswirkungen dann zuweilen darin, dass Menschen irrationalem Glauben, magischen Praktiken oder Sektierertum verfallen.

♦ Eigene Bedürfnisse nach Individualität zeigen sich im Graves Value System erstmals im Rot-Meme. Verhalten sich Menschen bei spezifischen Themen entlang dieses Werte-Meme, so zeigen sie ihr Bedürfnis nach Macht, Kontrolle und Dominanz an. Für Bedürfnisse anderer bringen sie in diesen Kontexten ein eher geringes Verständnis auf. Sie glauben an die Stärke und Überlegenheit des Individuums gegenüber der Gruppe und lehnen Autorität und Kontrolle ab, wenn sie nicht zu ihrem eigenen Vorteil sind.

Einen Vorgeschmack auf dieses Meme zeigen Kinder in der pubertären Trotzphase, wenn sie mit Einschüchterung und Kraft anderen ihren egozentrierten Willen aufzudrücken versuchen. Auch eine Tendenz zur [subtilen, manipulativen, kommunikativen oder physischen] Gewalt und Aggression ist möglich, wenn es darum geht, persönliche Ziele zu erreichen. Die ‚Siegen-wollen-Mentalität‘ steht dabei im Einklang mit einem Weltbild, das den Kampf um Ressourcen und Macht als erforderlich ansieht, das auf Omnipotenz oder gar Unsterblichkeit setzt und in dem Kritik von Außen als persönlicher Angriff und Beleidigung angesehen wird. Ein weiteres Merkmal des Rot-Memes ist ein impulsives, ‚aus-dem-Bauch-heraus-Handeln‘, ohne Rücksicht auf Konsequenzen oder die Bedürfnisse anderer. Eine sofortige Bedürfnisbefriedigung wird ungeduldig angestrebt und die kleine oder große Welt ist dafür die Plattform, auf der Macht und Willenskraft demonstriert wird.

In unserer modernen Gesellschaft ist das ichzentrierte Rot-Meme durchaus präsent. Meist negativ konnotiert, wenn es sich im Kontext von Feudalherrschaften, dem Drang zum Erhalt von Imperien, Heldenverehrung kriegerischer Eroberungen, Gewalt in der Familie, Korruption usw. zeigt. Als positiv wird das Rot-Meme erlebt, wenn es um die persönliche Entschlusskraft geht, in passenden Situationen direktive Anweisungen mit Energie und Verve mitzuteilen oder wenn gegen Widerstände aus dem Umfeld der Wille für eigene Entdeckungen und Kompetenzaufbau aufrecht erhalten bleibt oder auch, wenn sich keine anderen Wege aufzeigen, gegen Unterdrückung oder Ohnmacht aufzubegehren.

Wenngleich das Rot-Meme auf den ersten Blick als egoistisch und unmoralisch erscheinen kann, ist es von großer Bedeutung in der menschlichen Entwicklung. Auf dieser Ebene wird das Bedürfnis nach Herrschaft und Selbstbestimmung erkannt und geschätzt. Es betont die Bedeutung von Autonomie und Selbstbestimmung und schafft damit eine Grundlage für persönliches Wachstum und Selbstverwirklichung.

Wenn Menschen mit der Abwertung ihres Platzes und ihres Status in der Gesellschaft konfrontiert werden, so werden die Werte dieses Meme verletzt. Ohne Entwicklungsperspektive und dem Verharren im Rot-Meme zeigen sich negative Auswirkungen dann zuweilen darin, dass Menschen dazu neigen, situativ ihre Selbstsucht auf Kosten anderer auszuleben, Machtmissbrauch oder Rache auszuüben oder einen Hang zum Narzissmus zu entwickeln.

♦ Das Blaue-Meme ist die vierte Entwicklungsebene im Graves Value System. Nach der Fokussierung auf beige Grundbedürfnisse, purpurne Gemeinschaft und rote Machtbewussheit geht es hier um die Schaffung von Ordnung, Stabilität und Sicherheit durch Einhaltung von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Strukturen. Institutionen versprechen mit ihren Hierarchien Sicherheit in einer unberechenbaren Welt. Die Bewusstheit, dass für bestimmte Themen ein Schema wie Autorität, Gehorsamkeit, Disziplin, Moral oder auch Konvention und die Bewahrung ethischer Standards passend ist, verweist auf ein geringes Verständnis für Nuancen und Abweichungen. Die situative blaue Bewusstheit neigt zu einem Schwarz-Weiß-Bewertungsmuster, zu einer strengen Auslegung von Überzeugungen und kulturellen Normen.

Menschen mit entwickeltem Blau-Meme schätzen situativ die Ausrichtung an Tugenden, Sitten und aus ihrer Sicht moralischen Standards. Gradlinigkeit, Berechenbarkeit, Pflichtbewusstsein wird hoher Stellenwert beigemessen. Der Preis dafür kann sich in einer schnellen Polarisierung in gut-böse, richtig-falsch usw. zeigen, man bleibt unter sich und seinesgleichen, folgt Gesinnungsautoritäten, hält quasi-ideologisch an ewig Gültigem fest oder schwört Treue bis zum Schluss.

In unserer modernen Gesellschaft ist das wir-orientierte Blau-Meme dort präsent, wo Stabilität und Ordnung wichtiger sind als individuelle Freiheit und Kreativität. Politische, militärische, administrative und religiöse Institutionen sind oft blau geprägt. Die Einhaltung von Regeln und Vorschriften gilt dort als entscheidend für die Sicherheit der Gemeinschaft. Beim Einsatz einer blauen Bewusstheit wird auf hierarchische Systeme wie Kasten, Klassen oder Rassen rekurriert und sprachlich zeigen sich allerlei Grundüberzeugungen in Form von -ismen. Auch die Bereitschaft, sich für jemanden oder etwas zu opfern, um dafür später eine Belohnung zu erlangen, ist ein beobachtbarer Aspekt des Blau-Meme.

Wenn Menschen mit einer Diskreditierung der von ihnen geschätzten Strukturen, Ordnungen oder Regeln konfrontiert werden, so werden die Werte dieses Meme verletzt. Ohne Entwicklungsperspektive und dem Verharren im Blau-Meme zeigen sich negative Auswirkungen dann zuweilen darin, dass Menschen dazu neigen, andere selbstgerecht zu behandeln oder diejenigen zu unterdrücken, die nicht in ihr Weltbild passen. Sie können auch dazu tendieren, auf starre und kreative Problemlösungen erstickende Regeln und Normen zu setzen, anstatt – sofern entwickelt – auf ihr eigenes Urteilsvermögen und ihre eigene Intuition zu vertrauen.

♦ Auf der nächsten Werte-Ebene beschreibt Clare W. Graves eine Weltanschauung, die sich auf die Überwindung von Einschränkungen und die Maximierung des Erfolgs konzentriert. Das dabei eingesetzte Orange-Meme können wir auch das Meme der Leistung und des Wettbewerbs nennen. Menschen, die situativ dieses Gegenwarts-Bewusstheit in ihrem Verhalten präferiert zeigen, folgen ihrem Bedürfnis nach Verwirklichung von Werten und Motiven wie Fortschritt, Innovation, Leistung, Zielerreichung und Aufstieg. Eine starke Ausrichtung auf autonome Selbstverwirklichung, individuelles Wachstum und persönliche Entwicklung ist dann beobachtbar. Mit einer Tendenz zur Rationalität und Effizienz wird die Welt als eine Maschine angesehen, die optimiert werden kann, um maximale Ergebnisse zu erzielen. Zum Gelingen wird dabei auf wissenschaftliche Methoden und Analysen gesetzt, die als zweckdienlich für das Lösen komplexer Probleme angesehen werden.

In einer Gesellschaft ist das ich-zentrierte Orange-Meme dort weit verbreitet, wo messbarer Erfolg und das Ringen um Anteile an zu verteilenden Ressourcen eine wichtige Rolle spielen. In diesem Kontext neigt diese Ebene zu einer elitären Haltung, die Wachstum und Expansion heilig spricht und in der Loyalität auf Nützlichkeitsüberlegungen beruht. Als Ergebnis der Werteverwirklichung auf Orange locken Glück, Konsummöglichkeiten und Vergnügen.

Eine starke Kritik wird gegen dieses Meme laut, wenn die ihm zueigenen Verhaltens-/Handlungsweisen als reines Eigeninteresse an Status, Rang, Prestige, Profit oder auf Kosten anderer gehend empfunden werden. Der stark auf kurzfristige Ergebnisse fokussierte faktenbasierte Pragmatismus bei Entscheidungen im Orange-Meme wird zuweilen einerseits als bewundernswerter Handlungswille gewürdigt. Werden jedoch Manipulationen der Handelnden an der Natur, an Zahlenwerken, an menschlicher Integrität und Würde oder als Angriff gegen ein bestehendes Gerechtigkeitsgefühl von anderen Menschen wahrgenommen, so folgen auf der anderen Seite meist Einwände hinsichtlich der Auswüchse von Kapitalismus, Materialismus oder Individualismus.

Wenn Menschen mit der Abwertung ihrer Qualifizierung und ihres Erfolgswillens in der Gesellschaft konfrontiert werden, so werden die Werte dieses Meme verletzt. Ohne Entwicklungsperspektive und dem Verharren im Orange-Meme zeigen sich negative Auswirkungen dann zuweilen darin, dass Menschen dazu neigen, situativ ihre ‚Ellenbogen-Verdrängung‘ als taktisches Mittel zur Verteidigung zum Beispiel ihrer erreichten Karrierestufe auszuleben, selbstgefährdende Arbeitsüberlastungen einzuleiten oder zuzulassen oder einen Hang zu einem der zahlreichen Facetten eines Suchtverhaltens zu entwickeln.

Das Orange-Meme zeigt, dass die menschliche Entwicklung nicht auf der Ebene der Gemeinschaft und Stabilität stagnieren muss, sondern dass wir in der Lage sind, uns auf individueller Ebene weiterzuentwickeln und persönliche Erfolge zu erzielen. Wie bei allen anderen Meme auch, zeigt sich die individuelle oder kollektive menschliche Entwicklung in Form einer Reise, bei der jede erreichte Ebene auf den vorherigen aufbaut. [Anmerkung: Auch das Beige-Meme, das ich als Überlebens-Meme vorstellte und das unter anderem die Gegenwarts-Bewusstheit des Neugeborenen beschreiben hilft, hat entsprechende Vorläufer. Beim Neugeborenen sind es die elterlich entwickelten Bewusstheitsebenen auf der Entwicklungslinie “Rolle als Vater/Mutter‘. Je nach Meme kann die Rolle, die sich beispielsweise ein Vater zuschreibt umrissen werden als Familienmensch und Beschützer (purpur), Oberhaupt der Familie (rot), Erziehungsberechtigter und Versorger (blau), Antiautoritärer Trainer und Wissensvermittler (orange), Empathischer Gesprächspartner und Wertevermittler (grün). Es liegt nahe anzunehmen, dass eine präferierte Rollenbewusstheit als mitprägender Einfluss auf die psychische Entwicklung des Kindes ab dessen Beige-Meme einwirkt.]

♦ Mit dem Grün-Meme erreichen die Bewusstheits-Ebenen die Werte im Kontext von Menschlichkeit, Gleichheit, Kooperation, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit. Im individuellen oder kollektiven Verhalten zeigt sich ein Streben nach Harmonie, Ausgleich in Beziehungen und in der Gesellschaft als Ganzes, eine starke Betonung von Toleranz und Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen Lebensstilen und Meinungen sowie eine auf Diversität und Inklusion achtende Grundhaltung. Dass jeder Mensch gleiche Rechte und Chancen haben sollte, führt im Grün-Meme zur Verhaltenstendenz, die persönliche Entwicklung mit sozialen Verantwortlichkeiten zu verbinden. Menschen auf dieser Stufe suchen nach einem sozialen Zweck in ihrem Leben und engagieren sich entsprechend.

In vielen modernen Gesellschaften zeigt sich das wir-orientierte Grün-Meme insbesondere bei Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen und Organisationen, die einen Schwerpunkt ihres Engagements den vielen Brennpunkten widmen, die im Kontext der Kritik an einer zu starken Leistungsgesellschaft (orange) entstehen und sich in den Themen wie Armutsbekämpfung, Bildungsgerechtigkeit, Fairness gegenüber Minderheiten, Chancenfeldern für Migranten, gerechtere Ressourcenverteilung, Weltgesundheit und vielen mehr zeigen.

Das Grün-Meme wird so als Gesellschaftsbild vorgestellt, in dem ein dogmatisches Klammern an vorausgegangenen Bewusstheits-Ebenen abgelöst wird durch einen pluralistischen und relativistischen Zugang zur Welt. Dieser Zugang ist verbunden mit zahlreichen Forderungen zum Beispiel an eine neue political/people/social/ communicative/ …- correctness, an eine konsensuale Streitkultur, tragfähigere Strukturen für soziale Teilhabe, Infragestellung unbegrenzter Wachstumsphantasien, Nivellierung einst diskriminierender Rollen und Klassenunterschiede, Dezentralisierung von Entscheidungsstrukturen oder dem Lebenswohl für alle Lebewesen.

Kritiker des Grün-Meme argumentieren, dass die Betonung von Gleichheit und Zusammenarbeit auf Kosten individueller Freiheiten und persönlicher Leistung gehen kann. Konstruktiv wird dabei betont, es sei lohnend, ein Gleichgewicht zwischen diesen Werteebenen zu finden und sicherzustellen, dass alle Stimmen gehört und berücksichtigt werden. Destruktiv wird dieses Meme als Zeitgeist-Phantasma etikettiert, das nicht in der Lage sei, sich den globalen Weltkonflikten schnell und wirkungsvoll entgegenzustellen.

Wenn Menschen mit der Abwertung ihrer gemeinwohlorientierten Verantwortungsbereitschaft konfrontiert werden, so werden die Werte dieses Meme verletzt. Ohne Entwicklungsperspektive und dem Verharren im Grün-Meme zeigen sich negative Auswirkungen dann zuweilen darin, dass Menschen dazu neigen, situativ ihre weisheitsbeanspruchende Selbstgefälligkeit regelbrechend auf Kosten anderer auszuleben oder spezifische Formen einer Gesinnungsethik durchsetzen zu wollen. Aber auch das Phänomen, Konflikte zu vermeiden und Entscheidungsprozesse auf Kosten der Effektivität und Leistungsfähigkeit zugunsten einer Gruppenidentität zu entschleunigen, zeigt sich situativ.

Insgesamt verweist das Grün-Meme darauf, dass menschliche Entwicklung nicht auf der Ebene der individuellen Leistung stagnieren muss, sondern dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, uns auf sozial verantwortungsvolle Weise weiterzuentwickeln.

Mit den nächsten Werte-Ebenen, beginnend mit dem Gelb-Meme, öffnet sich ein neuer Raum der Weltbetrachtung. Ein Raum, der sukzessive immer mehr systemische, holistische und kosmische Aspekte für die Bewältigung komplexer überindividueller Themenstellungen vorhält und auf den sich nur unpassende Antworten in den Meme bis einschließlich Grün finden lassen.

♦ Das erste dieser Ebenen ist das Gelb-Meme, das oft als Stufe der Integration und des Systemdenkens bezeichnet wird. Es repräsentiert eine komplexe und integrative Sichtweise auf die Welt, bei der Menschen die Welt als ein System betrachten, in dem alles miteinander verbunden ist [also auch alle Werte-Ebenen bis einschließlich Grün] und wo es erforderlich ist, verschiedene Perspektiven und Weltanschauungen zu integrieren und zu verstehen, ohne sich auf eine bestimmte Sichtweise festzulegen. Mit dieser umsichtigen Haltung des Einschließens aller Zugänge zur Lösung komplexer Probleme leistet das Gelb-Meme einen Beitrag zu einer mentalbarrierefreieren Kommunikation.

Dem Gelb-Meme liegt es an sich fern, andere Werte-Ebenen abzuwerten, vielmehr können Menschen in Situationen, die dieses Meme erfordern, mehrere Standpunkte einnehmen und gleichzeitig aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten [eine Fähigkeit, die jedoch häufig bei Menschen, die das Gelbe-Meme noch nicht integriert haben, Irritationen hervorruft, weil sich diese Menschen womöglich einen festen Standpunkt, eine klare Ansage oder eine schnelle Lösung erhoffen, zu denen Gelb entlang ihrer Entwicklungsgeschichte eine gewisse Distanz aufgebaut haben]. Die Verhaltens- und Handlungsweisen des Gelb-Meme wirken integrierend und sind befreit von Erwartungen anderer und von Bindungen aus der Vergangenheit. Das Bedürfnis nach öffentlicher Anerkennung ist gering, das nach Wissen, Flexibilität und Kompetenzentwicklung hat Vorrang vor Macht, Status oder Gruppenempfindlichkeiten.

Obwohl das Gelb-Meme ein Menschenbild adressiert, das den Menschen so nimmt wie er werden könnte und die Wege, die er ging, um zu werden, der er heute ist, lediglich als Grundlage für weitere Entwicklungsschritte ansieht, gibt es auch Kritik an dieser Ebene. So wird argumentiert, dass die Betonung systemischeren Denkens zu einem Mangel an Akzeptanz früher entwickelter Werte führen kann oder dass Entscheidungen, die situativ mit dem Gelb-Meme getroffen werden, Menschen nicht dort abholen, wo sie stehen. Bei dieser Kritik wird jedoch womöglich übersehen, dass es zur Entwicklung des Gelb-Memes oft genug die Konfrontation mit Themen bis ‚grün‘ gab und dass Menschen, die diese Bewusstseinsentwicklung zu Gelb vollzogen haben, auf authentische Beispielgeber in ihrer Biografie verweisen können, durch deren gelber Weltanschauung eine positive Wirkung auf gesellschaftlich hochkomplexe Themenstellungen beobachtbar war.

Zudem muss einem Menschen, der sich hin zu Gelb entwickelt bewusst sein, dass sich der kommunikative Zugang zu vielen Menschen alleine deshalb erschweren kann, weil diese in ihrem Alltag mit Themenstellungen konfrontiert werden, die diese Werte-Ebene nicht benötigen. Der Preis, den Menschen mit einem entwickelten Gelb-Meme dann zuweilen zu zahlen haben, ist eine Art intellektueller Verarmung. ‚Stell Dir vor, die Probleme werden hochkomplex und keiner denkt der Situation angemessen mit‘ – wer sich in einem solchen Umfeld wahrnimmt, muss lernen, auf psychischer Ebene mit Entfremdungsgefühlen umzugehen. Demgegenüber steht im Gelb-Meme ein hohes Maß an Reflexion und Wertebewusstsein, das dabei hilft, eigene Grenzen und die Wirkung eigener Überzeugungen zu erkennen und zu akzeptieren. Die Einstellung, Wissen in den Kontext eines unendlichen Prozesses zu stellen und als Konsequenz davon Bildung als kontinuierlichen Prozess lebenslangen Lernens anzusehen, kann konstruktiv zu einer Blickfelderweiterung führen, die das Finden von Lösungen an für viele andere Menschen unerwarteten Stellen ermöglicht. Negative Auswirkungen einer unverhältnismäßigen Betonung des Gelb-Memes wären hingegen endlose Diskussionen und Reflexionen, ohne zu praktischen Lösungen zu kommen. Auch die Vernachlässigung der Bedeutung von emotionalen Aspekten und menschlichen Beziehungen werden bei Gelb zuweilen beobachtet.

♦ Noch über dieses systemische Gelb-Meme hinaus verweist eine Verhaltens- oder Handlungsweise von Menschen, die situativ eine ganzheitliche Sicht auf die Welt einnehmen: es das im Graves Value System genannte Türkis-Meme. Menschen auf dieser Werte-Ebene haben ein wirkliches Verständnis davon, dass alle Dinge in einem größeren Kontext miteinander dynamisch verbunden sind und dass ihre Handlungen und Entscheidungen die Welt um sie herum ebenso dynamisch beeinflussen.

Eine wichtige Eigenschaft des Türkis-Meme ist die Fähigkeit, Paradigmenwechsel voranzutreiben. Menschen auf dieser Stufe sind in der Lage, neue Ideen und Konzepte zu entwickeln, die grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft bewirken können. Sie haben ein tiefes Verständnis dafür, dass allgesellschaftlich komplexe Probleme nur durch ganzheitliche und integrative Ansätze gelöst werden können. In meinem Verständnis wäre eine Rolle im türkisen Meme die eines Gesellschaftscoachs, und in meiner Hoffnung entspräche diese Meme-Bewusstheit auf politischer Ebene die eines Bundespräsidenten, der seinen Beitrag dafür leisten will, die Gesamtgesellschaft auszurichten auf Themen, die zeitlich weit über das Leben aller hinausreicht, die aktuell Bürger des Staates sind.

Das Türkis-Meme wird zwar oft mit spirituellen Traditionen und östlichen Philosophien in Verbindung gebracht, da es eine starke Betonung auf Achtsamkeit, Mitgefühl und das Streben nach höheren Bewusstseinszuständen hat. Diese Erklärung greift jedoch zu kurz, denn anderen Meme-Ebenen eben diese menschlichen Qualitäten indirekt abzusprechen, ist mit der tiefen Gelassenheit, mit der im Türkis-Meme auf das Wohl aller Menschen und des Planeten geschaut wird, nicht vereinbar. Vielleicht ist es angemessener, dieser Werte-Ebene die Form eines holistischen Weisheitsvertrauens zuzuschreiben, das den Gedanken, dass jedwedem Problem eine Lösung – wo und wann auch immer – gegenübersteht, mit dem Willen integriert, Hindernisse, die das Finden dieser Lösungen erschweren, mit Besonnenheit und Demut zu identifizieren und zu kommunizieren. Eine günstige Konkretisierung auf Verhaltens- oder Handlungsebene erfährt das Türkis-Meme in konsensbasierten und allfriedensorientierten Kooperationen mit Selbstorganisation und Selbstregulierung innerhalb der Gesellschaft. Dem Blick auf die Welt als eine unteilbare Einheit wird eine gesamtweltliche Suche nach geistig sinnvollen Wegen für die drängenden Probleme, für wen, wo und wie sie sich auch immer zeigen, zur Seite gestellt. Gelingt der Transfer des Türkis-Meme in praktisches Handeln nicht, so zeigt sich womöglich eine Art Elfenbeinturm-Transzendenz, die mehr Welt-Distanzierung zum Ausdruck bringt als die der an sich dem Meme inhärenten Liebe zu tiefer Integration aller Perspektiven im Kontext der jeweiligen Themenstellung.

♦ Eher noch im Forschungsfeld der Bewusstseinspsychologie und daher hier nur minimal skizziert findet sich das Korall-Meme im Graves Value System. Auch dieses Meme ist geprägt von einem tiefen Verständnis der Einheit und Verbundenheit aller Dinge, doch zeigen Menschen, die Themen mit dieser Werte-Ebene adressieren, in ihrem Verhalten oder in ihren Handlungen einen kristallinen Glauben an das kosmische Mysterium und die Existenz von Meta-Ebenen des Bewusstseins.

Graves und Frankl im Berufskontext

Beige – Überleben. Frankl sieht in der Trotzmacht des Geistes die zentrale Ressouce dafür, auch die kritischsten Lebensmomente und Grenzerfahrungen meistern zu können.

Berufsbeispiel:

Eine Lagerarbeiterin verliert durch eine Unternehmensschließung ihre Existenzgrundlage. Sie weiß nicht, wie sie ihre Miete zahlen soll, die Angst lähmt sie. In diesem Moment findet sie Sinn, indem sie all ihre Kräfte mobilisiert: Sie organisiert kleine Nebenjobs, verzichtet auf Komfort, hält durch. Ihre Sinnfindung besteht darin, nicht zu resignieren, sondern Tag für Tag das Überleben ihrer Familie zu sichern – getragen von der inneren Freiheit, der Verzweiflung nicht das letzte Wort zu lassen.

Purpur – Zugehörigkeit. Frankl sieht in Beziehungen einen zentralen Ort der Sinnfindung, da hier Werte verwirklicht werden können, die durch Liebe, die Erfahrung der Einzigartigkeit anderer Menschen und die gegenseitige Zuwendung geprägt sind.

Berufsbeispiel:

Ein junger Softwareentwickler fühlt sich in einer neuen Stadt einsam und orientierungslos. Er zweifelt an seiner Entscheidung, den Job anzunehmen. Halt findet er, als er sich einem Kollegen-Stammtisch anschließt. Durch kleine Rituale – gemeinsames Kochen, wöchentliche Treffen – erlebt er Zugehörigkeit. Sinn entsteht nicht primär durch seine Arbeit, sondern durch das Gefühl, eingebettet und gebraucht zu sein. Er erkennt: In der Gemeinschaft findet er eine Aufgabe – füreinander da zu sein.

Rot – Macht. Frankl sieht in der Macht des Geistes die Person zur Stellungnahme aufgerufen.

Berufsbeispiel:

Eine Vertriebsmitarbeiterin erlebt, wie ihr Vorgesetzter sie ständig kleinredet und ihr Aufträge entzieht. Sie fühlt sich gedemütigt. Anstatt sich zurückzuziehen, beschließt sie, selbstbewusst ihre Ergebnisse sichtbar zu machen und ein eigenes Projekt durchzusetzen. Sie findet Sinn darin, sich gegen Ungerechtigkeit zu behaupten. Ihr Mut, Grenzen zu setzen und für ihre Würde einzustehen, macht die Situation erträglich – auch wenn das Risiko besteht, anzuecken.

Blau – Ordnung, Struktur, Pflicht. Frankl sieht die „Pflicht“, im Sinne einer Anerkennung der Verantwortung für die eigene Lebenswelt als einen wichtigen Weg zur Sinnfindung, indem man sich aktiv einer Sache widmet, indem man sich einer Person oder Gruppe hingibt, oder indem man auch in unveränderbaren Situationen die Einstellung bewahrt, über das eigene Ego hinauszuwachsen.

Berufsbeispiel:

Ein Beamter im Bauamt ist frustriert: Die Flut an Anträgen wächst, Bürger beschweren sich, er fühlt sich angegriffen. Er findet Sinn, indem er sich bewusst macht, dass seine Arbeit nicht nur Aktenberge bedeutet, sondern Rechtssicherheit für alle. Er sagt sich: „Wenn ich korrekt arbeite, ermögliche ich Menschen, ihre Häuser sicher zu bauen.“ Pflichtbewusstsein und die Treue zum Wert der Gerechtigkeit geben ihm Halt – er sieht seine Aufgabe im größeren Rahmen.

Orange – Leistung. In Frankls Sinnlehre wird ein Weg der Sinnfindung darin gesehen, schöpferische Werte wie Leistung, Arbeit oder Fleiß zu verwirklichen.

Berufsbeispiel:

Eine Ingenieurin wird durch Dauerstress und Konkurrenzdruck ausgebrannt. Sie fragt sich, wofür sie das alles macht. Sinn findet sie, als sie ein innovatives Produkt entwickelt, das Energie spart und Unternehmen nachhaltiger macht. Hier erkennt sie: „Meine Leistung trägt zu etwas bei, das über meinen Bonus hinausgeht.“ Ihr Wille zum Sinn verwandelt den bloßen Karriere-Ehrgeiz in ein Motiv, einen spürbaren Beitrag zu leisten.

Grün – Gemeinwohl. Frankl zufolge lässt sich Sinn darin finden, indem man sich für etwas engagiert, das nicht auf einen selbst zurückfällt, also für eine Aufgabe, ein Projekt oder für andere Menschen.

Berufsbeispiel:

Eine Teamleiterin in einer NGO erlebt Überlastung: zu viele Projekte, zu wenig Ressourcen. Sie droht, sich im Chaos zu verlieren. Sinn findet sie, indem sie auf die Bedürfnisse ihres Teams eingeht: Sie organisiert Gesprächsrunden, fördert gegenseitige Unterstützung. In dem Moment, in dem sie erlebt, dass ihre Arbeit die Menschen um sie herum stärkt, spürt sie: „Auch wenn es anstrengend ist – wir schaffen gemeinsam etwas, das trägt.“

Gelb – Integration und systemisch-synergetisches Denken. Frankl gibt zu verstehen, dass der Mensch nie frei ist von Bedingungen aller Art [hier können wir auch alternativ sagen, nie frei ist von Bedingungen im Kontext der vMeme von Beige bis Grün], die sein Leben mitbestimmen. Aber er ist stets frei und verantwortlich für unendlich viele Perspektiven, die ihm den Bereich des Möglichen eröffnen.

Berufsbeispiel:

Ein Projektmanager arbeitet in einem internationalen Konzern, wo Kulturen und Abteilungen ständig aneinandergeraten. Konflikte und Sackgassen frustrieren ihn. Statt aber vorschnell Partei zu ergreifen, beginnt er, Muster zu analysieren und flexiblere Lösungen zu entwickeln. Er erkennt, dass er Situationen nicht beherrschen, sondern gestalten kann. Sinn findet er in seiner Freiheit, unterschiedliche Sichtweisen zu verbinden und neue Spielräume zu öffnen.

Türkis – Ganzheit. Frankl betont das eigentliche Humane, das Geistige (Spirituelle) der Person und damit – wie Max Scheler – die besondere Stellung des Menschen im Kosmos

Berufsbeispiel:

Eine Ärztin in einem Entwicklungsprojekt in Afrika erlebt Ohnmacht angesichts von Armut und Krankheit. Statt an der Überforderung zu zerbrechen, spürt sie Sinn darin, dass jeder geheilte Patient, jedes kleine Stück Aufklärung, Teil eines sehr viel größeren Prozesses der Heilung ist. Sie erkennt: Ihr Handeln ist eingebettet in das Ganze der Menschheit. Der Sinn liegt nicht in der schnellen Lösung aller Probleme, sondern darin, durch ihr Tun zur Balance des Lebens beizutragen.

Wenn wir nun die drei Personen mit ihren Wertesystemen – gefärbt nach dem Graves System – anschauen, dann erkennen wir deutliche Unterschiede. Die Person links zeigt ein recht differenziertes Wertesystem mit einem weiten Spektrum, bei der mittlere Person dominieren die vMeme von rot, blau und orange und bei der rechten Person von orange, grün bis gelb.

Würde die rechte Person vor einer Aufgabe stehen, die einer ‚gemeinwohl orientierten‘ grünen Werte-Bewusstheit bedarf, dann kann angenommen werden, dass sie für diese Aufgabe Verhaltens- und Handlungsmuster bereit hält, die der Person in der Mitte aufgrund ihrer bisherigen Entwicklung noch nicht zur Verfügung stehen. Würde dieser, mittleren, Person die Aufgabe übertragen, wäre zu erwarten, dass sie mit ihr deshalb überfordert ist, weil sie mit ihren bestehenden Grundüberzeugungen der Komplexität der Aufgabe nicht gerecht werden kann. Würde dies nicht rechtzeitig erkannt, wäre zu erwarten, dass sie mit ihrer starken rot-blauen Wertebewusstheit versuchen würde, die Aufgabe anzugehen. Als Folge davon könnte sich über kurz oder lang ein kritisches Feedback ergeben, insbesondere von Personen, die über eine grüne oder darüber hinausreichende Wertebewusstheit verfügen. Der mittleren Person stünde nun zwar der Weg offen, die Werte zu entwickeln, sich also mit der Komplexität der Aufgabenstellung zu befassen und ‚ihr Mindset‘ entsprechend weiter auszurichten. Wird eine solche Entwicklung aber zum Beispiel aus Zeitdruck heraus erschwert und steht die Person dadurch bedingt unter Stress, darf die positive Aussicht auf eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung als eher erschwert eingeschätzt werden. Aus präventiver Sicht wäre es hier erfreulich, hätte die Person ihr Wertesystem rechtzeitig einmal analysiert, um sich darüber die Option zu bewahren, die sie potenziell belastende Aufgabe wertebewusst abzulehnen.

Wieder anders sieht es bei der Person links aus. Hier zeigt sich ein recht heterogenes Wertebild mit deutlichen Hinweisen auch auf eine gelbe und türkisfarbene Werte-Bewusstheit. Mit dieser Person müsste womöglich darüber gesprochen werden, wann sie die Übernahme der Aufgabe gegebenfalls langweilen könnte, da die Verwirklichung gelber und türkiser Werte bei dieser Aufgabe weniger in Aussicht steht.