Seit 25 Jahren arbeite ich als Coach, seit 19 Jahren leite ich zudem eine psychotherapeutische Praxis. In diesen Jahren kam es immer wieder zu Situationen, in denen mir Klienten über ihre Gedanken zum Tod berichteten. Eine Geschäftsführer berichtete über den Suizid des Sohnes eines seiner leitenden Mitarbeiter, über dessen Kummer und die Auswirkungen auf die Familie, das private und berufliche Umfeld. Ein anderer berichtete über seine eigene unheilbare Krebserkrankung und das Kartenhaus, das wie vom Blitz getroffen dabei sei einzustürzen. Eine andere Person beschäftigte die Frage, wie denn die Diagnose einer recht seltenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung von ihm seiner siebenjährigen Tochter vermittelt werden könne. Der Tod von Freunden, Angehörigen, Eltern, der eigene Tod oder der des Lebenspartners – die bisherige Bandbreite war groß und es wunderte mich aufgrund meines thematischen Schwerpunktes ‚Krise‘ nicht, dass oftmals die Frage in den Raum gestellt wurde, welchen Sinn das eigene Leben wohl hatte oder welchen es noch haben könne, wenn doch ein geliebter Mensch bald nicht mehr da sei. Gerade dann, wenn die letzten Seiten des Lebensbuches aufgeschlagen werden, wollen viele Menschen darüber sprechen, was es für sie heißt, da gewesen zu sein und was es heißt, wenn sie aus der Sichtbarkeit heraustreten und für die Menschen, die ihnen nah waren, in den Raum der Erinnerung wechseln.

Wenn ich an die Zeit zurückdenke, in denen Psychologie auf meinem Lehr- und Lernplan stand, fand sich dort ein Thema nicht: der Tod. Vielmehr wurde gefragt, wie Menschen wahrnehmen, wie sie empfinden, wie sie fühlen, sich verhalten, sich motivieren oder handeln. Blickt man in die junge Geschichte der Psychologie und Psychotherapie zurück, dann waren das die Kernthemen, später dann natürlich flankiert durch Statistik, Diagnostik und dann bis heute durch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften. Die Thanatopsychologie, die sich mit Erleben und Verhalten des Menschen vor dem Hintergrund seines Wissens um die Sterblichkeit befasst, gehört zu den sehr jungen Ablegern der psychologischen Wissenschaft.

Wie tickt der Mensch im Kontext von Sterben, Tod und existenziellen Fragen wie der nach dem Sinn des gelebten Lebens? Dass mit Viktor Frankl eine Schule der Psychotherapie eröffnet wurde, in der Fragen integral verhandelt werden, die früher entweder in der Psychologie, der Theologie oder der Philosophie ihren Platz fanden, macht die Komplexität deutlich, der sich Menschen gegenüber gestellt sehen, wenn sie sich berührt fühlen von offenen Fragen, deren Bearbeitung kaum mehr von einer Einzelwissenschaft geleistet werden kann. Aber ist eine ‚Universalwissenschaft Psychologie‘ die passende Antwort darauf?

Wenn irgendetwas in der Welt geschehen ist, wo es so richtig menschelte, dann fragt man die Psychologie. Was geht nur in Menschen vor, die …? Wie können diese Leute bloß …? Was kann man gegen Typen wie diese nur unternehmen, dass …? Und wenn etwas ‚in mir‘ geschehen ist, dann liegt die Analogie auf der Hand. Da, wo Mensch drin ist, da ist auch Psyche drin. Und wenn das so ist, dann sollte die Psychologie für jedes dieser psychischen Prozesse und Phänomene auch Antworten parat haben. Wie motivieren sich Menschen, und wie ich mich? Wie finden Menschen Sinn, und wie ich? Wie empfinden Menschen Glück, und warum ich nicht? Wie sterben Menschen, und wie wohl ich?

Wird Wissenschaft so gefragt, dann geht sie auf die Suche, sie forscht. Je nach wissenschaftlichem Hintergrund haben Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten von Wissenschaftlern gelernt, was von diesen zuvor erforscht wurde. Und da ‚Mensch‘ in der Psychologie in den unterschiedlichsten Facetten seines Seins erforscht wurde, hat jede Schule ihre Schüler hervorgebracht, die am verlängerten Arm der Forschung Menschen einen Ausschnitt von Allem zur Erklärung ihrer subjektiven Anliegen anbieten. So kann man sich leicht vorstellen, dass man bei einer spezifischen Frage, zum Beispiel der nach der Sinnfindung, aus den verschiedenen Forschungsrichtungen auch verschiedene Antworten erhält. Das macht es nicht gerade leichter.

Und schon hat man ein Problem. Gehen Sie in eine Buchhandlung und schauen Sie nach seriösen, also wissenschaftlich fundierten Büchern zu einer für Sie existenziellen Fragestellung. Sie werden fündig werden, das ist klar. Aber werden Sie Antworten erhalten auf Fragen wie: Was genau geschieht im Moment der Wahrnehmung eines Sinnimpulses? Was genau geschieht im Moment der Wahrnehmung eines Zufalls? Was genau geschieht im Moment des Fühlens von Glück? Was genau geschieht im Moment der Wahrnehmung einer Fügung? Was genau im Moment der Wahrnehmung des Todes? …

Noch müssen wir attestieren: Nie hatten Menschen so viel Wissen wie heute. Nie standen ihnen so viele Tools und Methoden zur Selbsterkenntnis und -reflexion zur Verfügung. Wir greifen zurück auf Sinnforschung, Glücksforschung, Sterbeforschung … und doch haben weder KI noch wir auf die Frage, was genau in einem existenziellen Moment geschieht, die Antworten. Mehr noch, trotz aller dieser Forschungen ist kaum eine Generation so sinnsuchend, unglücklich, sterbeängstlich wie die unsere – so man der Forschung dazu glaubt (sic!)

Vor diesem Hintergrund ist Vorsicht geboten, will man der Psychologie alleine Antworten auf existenzielle Fragen abringen. Und es ist nachvollziehbar, dass Menschen – eingedenk der Leerstellen der Forschung – dann andere Dinge tun in der Hoffung, dadurch auf Antworten für sich zu treffen. Die Gründe sind vielfältig, warum immer mehr Menschen – zumindest in unserem Kulturkreis – die Antwortsuche nicht mehr mit dem Begriff des liturgischen Gebetes in Verbindung bringen.

Eine integralere Anmerkung dazu: kann ein Gebet in vMeme Beige noch als Stoßgebet im Kontext einer Überlebenskrise verstanden werden, erfahren Dialoge mit dem, was ‚Mensch‘ als seine tiefste innere Instanz versteht, auf anderen Ebenen der Bewusstheit eine völlig andere Qualität. Ich nenne – als Angebot – die ‚Gebete‘ im vMeme purpur Beschwörungsgebet, in rot Anspruchsgebet, in blau Pflichtgebet, in orange Zweckgebet, in grün Sozialgebet.

.

Beige: Hilf mir, damit ich überlebe.

Purpur: Halte das Böse fern, und sei uns gnädig.

Rot: Hilf mir, damit ich stark bin.

Blau: Dein Wille geschehe und bitte, vergebe uns.

Orange: Hilf mir, mein Ziel zu erreichen.

Grün: Lass uns verstehen und heile, was verletzt ist.

Anstelle von Gebets-Dialogen begann mit den 1970er-Jahren zunehmend die Meditation für viele Menschen attraktiv zu werden. Einen innerpsychischen Zustand tiefer Entspannung zu bewirken, war im Getöse der Zeit von damals eine Art Heilsversprechen, das man meinte, sich selbst geben zu können. Dieses Versprechen reicht bis heute, auch, wenn mit der Angebotswelt der Achtsamkeitslehren immer weitere Aspekte und Methoden hinzukamen. All diesen Angeboten gemein ist, dass es dabei für den Menschen stets um seinen psychophysischen Zustand und dessen Verbesserung geht. Was dabei jedoch schlicht fehlt, ist ein Gegenstand außerhalb seiner selbst, auf den er sich transzendierend beziehen könnte.

Viktor Frankl sinngemäß dazu: Die eigentliche Frage sollte nicht lauten „Was ist gut für mich?“, denn diese Frage stellen Menschen umso stärker, je unglücklicher sie sind. Die reifere Frage hingegen lautet: „Wofür bin ich gut?“

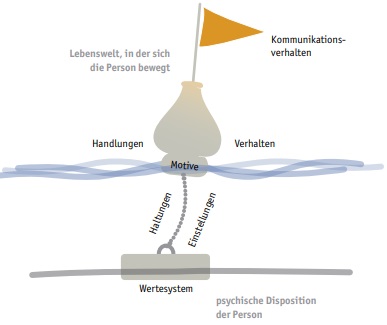

Weitergedacht ist dieser Perspektivenwechsel eine klare Absage gegen die ich-bezogenen Empfehlungen Positiver Psychologie oder auch gegen Konzepte wie das der Selbstverwirklichung, heute der Selbstoptimierung. Werde ich als Therapeut gefragt, ‚wie kann ich mich am besten selbst verwirklichen‘, und ist meine Antwort nicht als Methodiker gewünscht, sondern als ‚Hoffender auf das Beste‘, dann antworte ich: ‚Verwirklichen Sie bloß nicht all das, was Ihnen selbst möglich ist. Das Ergebnis könnte Sie sonst in Schrecken versetzen. Verwirklichen Sie nur das, was wert ist, von Ihnen verwirklicht zu werden.“ Und ergänzend: ‚Sobald sich die Möglichkeit bietet, dann verwirklichen Sie nur das, was zu einem gegenständlichen Gefühl in Ihnen führt, und nicht nur zu einem Zustandsgefühl. Fühlen Sie ein Gegenstandsgefühl, dann liegt nahe anzunehmen, dass Sie nicht sich selbst verwirklicht, sondern Sinn erfüllt haben.“

Anders gesagt: Menschen verarmen nicht durch das, was sie nicht bekommen, sondern durch das, was sie nicht geben. Wer also möchte, dass sein Bestes existiert, muss es in die Welt bringen (wenn er dies in einem bestimmten Moment tut, so ist auch dieser Moment keiner, der erforscht werden könnte). Und das Beste ist niemals nur ein psychischer Zustand, den ein Mensch fühlt, sondern immer ein Beitrag, mit dem er sich trotz des (positiven oder negativen) Zustands für jemanden oder etwas hingibt.