„Wie geht’s?“ „Danke, alles gut, wie immer.“ Bei vielen Menschen läuft der Alltag in festen Bahnen, routiniert, zuweilen eintönig, irgendwie eben ‚wie immer‘. Wird das beschauliche Dasein aber durch die vier großen K, Konflikt, Krankheit, Krise, Katastrophe durcheinandergebracht, dann fühlt sich die erforderliche Anpassung an wie eine Lebensprüfung, von der man weiß, nicht genug für sie zuvor gelernt zu haben. Die Folge: Stress bis zum Abwinken. Und ist die ‚Dekompensationsgrenze‘ überschritten, auf Deutsch: ist das Maß des Erträglichen voll, dann wird einem Menschen meist erst dann bewusst, dass der schwelende Konflikt, der Schmerz, der Selbstzweifel, die Not nicht mehr alleine bewältigt werden kann.

Vielleicht sind es auch äußere Bedingungen, die das Leben belasten, sei es die Unsicherheit bei der Rente, rechte Gewalt, der Krieg in Europa oder andere gesellschaftliche Ereignisse. Manches davon kann so sehr unsicher machen, dass Menschen psychische Auffälligkeiten entwickeln. Oft können schon kleine Maßnahmen wie das berühmte tiefe Durchatmen, die kleine Entspannungsübung, der Sport, Yoga oder Meditation beitragen, einen Situationsstress besser zu handhaben. Manchmal aber reicht das nicht, manchmal ist da mehr als ’nur‘ Stress. Dann braucht es eine andere ‚Coping‘-Strategie, eine andere Art, mit existenziellen Belastungen umzugehen.

Die Kunst, mit Stressoren fertig zu werden, die über das normale Maß hinausgehen und sie so einzusetzen, dass ein erfüllendes, gelingendes Leben wieder möglich wird, braucht einen heilsamen, begleitenden Prozess. Ihn unterstützt in der Regel eine individuell stimmige Psychotherapie, die die Sprachlosigkeit durchbricht und die Dinge in einem geschützten und diskreten Rahmen beim Namen nennt. Ein Ort, in dem sich das Aufgewühlte wieder beruhigen kann und in dem Emotionen, die sonst vielleicht belächelt würden, möglich sind.

Die Erzählungen aus dem unmittelbaren Kontext werden dabei eingebettet in die übergeordnete Lebensgeschichte – schließlich hat und ist jeder Mensch mehr als seine aktuelle Situation und sein aktuelles Verhalten. Interessant sich dann beim Übergang vom ‚Kleinen‘ zum ‚Großen‘ das Gegensätzliche, Gemeinsame, die Unterschiede und Muster. An diesen ‚Kipp-Punkten‘ entstehen oft die möglichen Ansätze hilfreicher Veränderung. Um zu ihnen zu kommen, braucht die Erzählung verschiedene Ebenen. Auf der Oberflächenebene berichtet der Klient das Ereignis, die Details und ermöglicht dem Therapeuten [oder Coach …], sich von der Abfolge, den beteiligten Personen, dem Ort u.a. ein Bild zu machen. Auf der Innenebene beschreibt er, wie er emotional und mental auf das Ereignis reagiert hat, was in ihm vorging, was er dachte, wie er handelte. Und auf der Reflexionsebene schaut er, wie er das Erlebnis einordnet in seine Lebensgeschichte, welche Lösungswege ihm offen stehen, welche Hindernisse sich auftun, was bereits gelang, welcher Lernprozess sich anbietet, wie sich Geschehenes für Zukünftiges nutzen lässt.

Ein oft anzutreffendes Phänomen in Gesprächen mit Klienten ist der ‚Abwärtsvergleich‘. Treten völlig neue Situationen mit persönlich negativem Einfluss ein und weiß die Person dann nicht, ob ihr Empfinden angemessen ist oder nicht, dann sucht sie nach Erzählungen über andere Menschen, die vergleichbare Situationen erlebt haben. Das Ergebnis eines solchen Vergleichs ist oftmals stabilisierend und positiv konnotiert [‚wenn ich mir vorstelle, was diese Person durchgemacht habe, dann hätte es mich selbst ja noch schlimmer treffen können…].

Abwärtsvergleiche sind Bewertungen, die mit der Wirklichkeit, also dem Empfinden der verglichenen Person, nichts zu tun haben müssen. Das Interessante an Abwärtsvergleichen ist daher, dass sie auch dann funktionieren, wenn man sich einen Menschen bloß vorstellt, dem es schlechter geht als einem selbst. Allemal trösten sie also die Person über die eigene Situation hinweg, und oft motivieren sie parallel dazu, ‚sich von sich selbst nicht alles gefallen zu lassen‘ [Viktor Frankl].

Was geschieht aber, wenn man in belastender Situation einen Menschen in realer Anwesenheit erlebt, dem es schlechter geht als einem selbst. Von diesen Momenten wird häufig so berichtet, als würde in solchen Situationen das Gewissen der Person eingreifen und nicht zulassen wollen, dass man sich quasi auf ‚Vergleichskosten‘ anderer Menschen besser fühlt.

Wie kann vor diesem Hintergrund nun eine Empfehlung für eine passendere Copingstrategie lauten? Auch hier helfen die Einsichten betroffener Menschen weiter: „Wende dich im konkreten Erleben einer persönlichen Belastung den Menschen zu, die dir in ihrem Verhalten bereits einmal zeigten, dass es trotz einer Leiderfahrung für sie (weiterhin) darum ging, einen Beitrag zu leisten für jemanden, der nicht sie selbst war oder für etwas, das nicht die Person als egoistisches Ziel für sich selbst formuliert haben.“

Warum Krisenprävention so hilfreich ist

Die oben genannten ‚vier großen K‘ sind mehr oder minder lange Zeiträume mit starker emotionaler Aufladung. Angst, Wut, Trauer oder Scham – dazu in den folgenden Tagen mehr – führen in eine psychische Verfassung, die nach Abwehr ruft. Versuche, solchen Situationen mit Weglächeln oder Ignoranz zu begegnen, schlagen meist fehl. Dahinter steht oft der Irrtum, dass man Emotionen unterdrücken sollte, um dem Umfeld eine vermeintliche Schwäche nicht anzuzeigen. Viele Menschen kennen zum Beispiel bei Todesfällen den Umstand, dass man einfach nur noch funktioniert, um allen Anforderungen zum Beispiel von Ämtern zu genügen. Hierfür braucht es zwar wirklich einen kühlen Kopf, dennoch merken viele Menschen schnell, dass sie sich die Zeit für die emotionale Verarbeitung der Situation ebenso nehmen müssen. Das ist auch gut so, denn Emotionen sind weder bloße Begleiterscheinungen noch in ihrem Erscheinen verallgemeinerbar. Im Gegenteil, sie sind höchst individuelle Hinweise auf den Belastungsgrad, die Bedeutung des Ereignisses, die Bewertung der Situation und die Nähe der eigenen Person zum Tod [sei es einer Person oder auch einer Aufgabe, von der man Abschied nehmen muss].

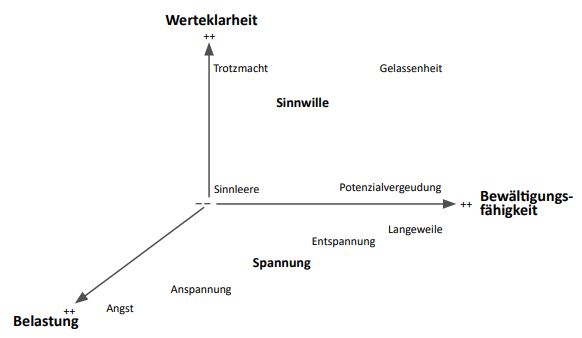

Wenn man nun im Rahmen einer (in einer unbelasteten Zeit vorgenommenen) Krisenprävention die eigenen Emotionen erkundet, die bei nicht völlig auszuschließenden zuküntigen Lebenssituationen zu erwarten sind, dann hat man eine Grundlage dafür geschaffen, wie man sich steuern und regulieren kann, sollte eine solche extreme Belastung wirklich eintreten [und jeder Mensch kann sich sicher sein: irgendwann kommt eine solche Situation]. Kommt die Krise unvorbereitet, dann liegt es für die Psyche nahe, einen Abwehrmechanismus zu starten [zum Beispiel Leugnung, Aggressivität, Rationalisierung u.v.a.m.]. Diese Abwehr jedoch lässt sich nicht ewig aufrecht erhalten – versucht man es dennoch, sind psychische oder psychosomatische Wirkungen zeitnah beobachtbar.

Wer sich jedoch präventiv seiner Emotionen klar wird, kann sie im Fall des Falles annehmen, justieren, regulieren und damit leichter aus dem Stimmungstief herauskommen. In einer Krise diese Emotionsarbeit zu leisten ist natürlich ebenso möglich – nur ungleich schwerer, da nun die Verarbeitung des Anlasses und die Klärungsarbeit für den Umgang mit der Situation zusammenkommen. Was Menschen in einer Krise und der mit ihr verbundenen Doppelbelastung oft versuchen ist, dem Ereignis einen Sinn abzuringen – ‚für irgendetwas wird es gut sein‘. Dieses sehr menschliche Vorgehen entpuppt sich bei genauerem Hinsehen jedoch als Illusion, dass man wohl erst durch die Krise einen Reifungsschritt hat gehen können.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Krisenprävention verhindert keine Krisen. Ihr Beitrag besteht vielmehr darin, den Umgang mit potenziellen Krisen zu verbessern. Durch sie wird es möglich, sich über das Wesentliche bewusst zu werden, über das, was jede Krise überdauern wird – die eigenen Werte [Betonung auf eigene]. Wer sie kennt, setzt klare Prioritäten, entscheidet wertebewusst, bleibt sensibel für die trotz allem auf den Menschen wartenden Sinnangebote.

Krisenprävention kann man nicht delegieren. Wer sie selbstbewusst vollzieht, kann Krisen besser trotzen. Und: Krisenprävention kostet nicht viel an Zeit oder Geld. Sie kostet vorrangig die Überwindung des Glaubens an eine lllusion. Der Illusion, dass Krisen sein müssten, um sich als Person weiterentwickeln zu können.