Vor circa 800 Jahren schrieb der islamische Mystiker Fariduddin Attar aus dem Norden Persiens seine metaphorische Geschichte vom Vogel aller Vögel, dem Simurgh. Dabei geht es um die Geschichte einer internationalen Vogel-Konferenz, die erforderlich wurde, weil es im Reich der Vögel viele Schwierigkeiten und Umbrüche gab. Nachdem die Versammlung feststellte, dass sie die verschiedenen Probleme und Krisen nicht meistern konnte, beschloss man, sich an den Simurgh, den Meistervogel, zu wenden. Für dieses nicht leichte Unternehmen stellte man eine Delegation von dreißig Vögeln zusammen, die sich sodann auf den Weg zum Simurgh machten.

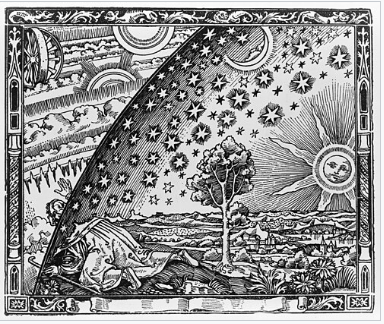

Die Vögel mussten auf ihrer Reise über sieben Berge und durch sieben Täler allerlei Abenteuer bestehen. Auf einer Metaebene lässt sich bei dieser Erzählung eine Brücke schlagen zu den von Graves beschriebenen sieben Entwicklungsphasen der Menschheit vom vMeme Beige (dem Überlebens-Meme) bis zum systemischen vMeme Gelb (dem Meme, das alle vorangegangenen vereint als Ausgangspunkt für die weitere, höhere Entwicklung der Menschheit, weg von einer egozentrierten hin zum transpersonal-kosmoszentrierenden Menschheit).

Auf ihrer Reise erhalten die Vögel immer mehr Hinweise über das Wesen des Simurgh und erkennen, dass sie selbst, die dreißig Vögel, alle zusammen der Meistervogel sind. So entsteht eine Reise von dreißig Vögeln auf der Suche nach dem dreißigsten Vogel, der ihre innere Einheit repräsentiert. Sie erkennen, dass nur sie zusammen fähig sind, die Probleme, die Anlass ihrer Reise waren, zu lösen. Nur sie gemeinsam können die Antwort des Simurgh hören.

Für sich genommen, ist das Buch des alten Mystikers bereits ein wahrer Lese-Genuss. Doch habe ich mich gefragt, wer heute vielleicht die ‚Vögel‘ sein könnten, die sich gemeinsam auf ihre Reise zum Vogel aller Vögel machen (sollten), um eine integrierte, bewusste Weltgemeinschaft zu ermöglichen? Dazu sind mir diese dreißig Rollen eingefallen:

Weltahnenforscher – Integralphilosoph – Neuropsychologe – Friedensmediator – Völkerrechtler – Panikforscher – Lebensraumsystemarchitekt – Kosmos-Ethiker – Restorative-Justice-Systemiker- Klimatransformationsforscher – Hyperkomplexitätsforscher – Weltgesundheitsingenieur – KI-Ethiker – Digitalitätssoziologe – Schwarmintelligenzforscher – Ozeanographiker – Biodiversitätsforscher – Erdsystemwissenschaftler – Gemeinwohl-Eco-Ökonom – Weltgartenschauarchitekt – Postsozialmarktwissenschaftler – Weltgesellschaftsforscher – Bürgerbeteiligungs-Designer – Glokaler Governance-Architekt – Macht- und Ungleichheitsanalyst – Globaltransformatiker – Friedenspädagoge – Psychotraumatologe – Integraltherapeut – Megagruppenprozessmoderator

Welche Probleme könnten für diesen Simurgh zu Auftragsarbeiten werden?

Vielleicht ein solches?

Die meisten Menschen denken den ganzen Tag, ohne zu merken, dass sie denken. Vertieft in Episoden der Vergangenheit oder in der Planung von morgen, bleibt allzu oft die tiefe, gedankliche Auseinandersetzung mit dem auf der Strecke, was schwerfällt angenommen zu werden. Ein solches Thema ist die Erkenntnis, dass es der Mensch offenbar trotz aller detailliert erforschten Daten vielfach nicht schafft, aus ihnen die erforderlichen Lehren zu ziehen. Im Kleinen ist es vielleicht der persönliche Datensatz eines Blutbildes, aus dem heraus der Arzt einem klipp und klar sagt, was passieren wird, wenn sich die Einstellung der Person den Bedingungen nicht anpasst. Oder der Umstand, dass viele Menschen oft zu wenig für ihr Alter sparen, sich über Gebühr verschulden und finanzielle Risiken ignorieren, obwohl Modelle und Daten klare Warnungen liefern. Oder trotz klarer Daten über zunehmende Resistenzen und zukünftige Gefahren greifen Menschen weiterhin zu Antibiotika „just in case“. Und auch, wenn es manchem Leser hier nicht gefällt: trotz statistischer Evidenz für deutlich reduzierte Unfallrisiken werden Regeln oft ignoriert, im Sport, im Straßenverkehr, im Haushalt. Dann darf nicht vergessen werden, dass trotz zahlreicher Berichte über Datenlecks und Missbrauch viele Menschen mit ihrer IT sehr leichtfertig verfahren. Die Gründe dafür sind psychologisch gut erforscht:

- Menschen priorisieren oft unmittelbare Belohnungen.

- Probleme, die sich kollektiv oder in der Zukunft zeigen, wirken weniger real.

- Kognitive Verzerrungen wie zum Beispiel der Optimismus-Bias („Mir passiert das nicht“) oder der Status-quo-Bias („Das war schon immer so“) erschweren Verhaltensänderungen.

- Verhalten wird stark durch Normen, Traditionen und Gruppenzugehörigkeit bestimmt.

- Je komplexer die Problemlage, desto eher blockiert die Handlungslust.

Das alles wirkt auch, womöglich sogar noch stärker im Großen zum Beispiel beim Thema Klimawandel.

An sich müsste es ja jeder Mensch hierzulande vorbeten können: wir haben zuviele Menschen auf diesem Planeten, damit einen zu hohen Wasserverbrauch, wir blasen zu viel CO2 und Methan in die Luft, wir haben einen Verlust an Biodiversität und eine zu hohe Belastung durch Erosion und Entwaldung. Und selbst, wenn wir heute alle schädigenden Faktoren auf 0 setzen könnten, dann hätten wir und die nächsten bis zu zehn Generationen weiter unter den Folgen dessen zu knabbern, was wir in unserer Zeit nicht verhindert haben.

Das Fatale: Insgeheim ist dieses grandiose Scheitern jedem bewusst, die Verbitterung ist groß und der Zynismus auch. Wie fühlt man sich in einer Mannschaft, die ihr Spiel völlig verbockt hat, obwohl sie die Daten hatte, um wenigstens unentschieden zu spielen? Wie geht es einem selbst, wenn man weiß, dass man am Scheitern seinen Anteil gehabt haben wird? Wie geht es einem, wenn man womöglich zudem nicht an Gott und seine immerwährende Liebe und Entschuldigungsbereitschaft glaubt? Wie hält man das bloß aus?

Manche Menschen versuchen über einen esoterischen Zugang zur Meditation ihre dabei entstehenden veränderten Bewusstseinszustände so zu interpretieren, wie es ihnen gerade in ihr Glaubenssystem passt. Selbst in einem der Länder mit der längsten Tradition der Meditation, in Japan, wurden die durch diese Methode bewirkten nicht-dualen Bewusstseinszustände in Konzepte des Faschismus eingebaut. So entstand das Kamikaze durch Einsatz von Zen-Praktiken, mit denen das Überwinden des Egos und der Angst vor dem Tod trainiert wurden, was letztlich als Erfüllung eines höheren Ziels und als ständiger Kreislauf von Tod und Wiedergeburt und nicht als endgültiges Ende interpretiert wurde.

Es kommt immer darauf an, was man aus einer Methode macht. Und so kann auch die beste Meditationserfahrung nicht garantieren, dass von einem Menschen ethische Handlungen ausgehen. Das ist bitter, denn wenn es schon nicht der Verstand ist, der ausreicht, um doch noch zu verhindern, dass alle bekannten Kipppunkte wirklich kippen und andere Bewusstseinszustände oder Angebote zur Selbsttäuschung es auch nicht vermögen, das die Menschheit umschwenkt, dann bleibt wohl wirklich nicht mehr allzu viel.

Außer vielleicht dem klaren unverfälschten Bewusstsein dafür, dass wir alle wirklich nicht imstande sind, das, was klar ist zu tun, wirklich zu tun. Für diesen Sinn unseres Lebens haben wir Menschen offenbar die Antenne eingefahren und geben uns dafür lieber der Leugnung unserer kollektiven Sterblichkeit hin.

Im Kern ist es wohl unsere Trägheit für das Wesentliche. Wir sind turboschnell in wichtigen technologischen Themen, aber grottenlahm in dem, wofür die Zeit abläuft. Überall dort, wo ein Gehirn drin ist, kommt viel zu langsam etwas heraus, was einen globalen return of mental invest versprechen könnte – eben dafür braucht es wohl einen Simurgh.

Dafür lassen wir uns kollektiv langweilen von ‚Kriegsmächtigen‘, die zwar alle auch von den selben Informationen über den Zustand der Welt an sich konfrontiert werden und trotzdem meinen, mit ihren ‚Spielchen der Erwachsenen‘ irgendetwas von Belang beizutragen. Teilweise ewig anmutende Konflikte werden fortgesetzt, die Erschöpfung steht allen ins Gesicht geschrieben und wenn auch sie dann eines Tages ihre Rolle als Leugner des Wesentlichen bemerken werden, haben sie es zumindest geschafft, zur Beschleunigung allen Endes beigetragen zu haben.

Wobei es aber vielleicht eine Tür zu einem besseren Ausgang gibt! Wenn es schon so ist, dass wir Menschen so tun als ob wir die Lage im Griff haben, wenn es so ist, dass wir uns ablenken lassen, von dem, was uns alltäglich versucht zu erregen oder aufzuregen; wenn es schon so ist, dass wir die einzigen Wesen auf Erden sind, die sich selbst simulieren, jemand oder etwas (vielleicht eine KI) würde schon kommen, der oder das das Ruder herumreißt, um im gleichen Atemzug auszusprechen, was von dieser Idee zu halten ist. Wenn es schon so ist, dann können wir wenigstens jeder für sich eines tun: Das unangenehme Gefühl wirklich heranzulassen und auszuhalten und dann konkret zu benennen. Das Gefühl, das man nicht spüren will, dem aber jede Simulation gilt, die eben simuliert, es ginge um alles nur nicht um das Umschiffen dieses einen Gefühls.

Und wenn das Gefühl dann einmal klar benannt ist, dann könnte jeder Mensch eine sanfte Einladung ans eigene Gehirn aussprechen: „Du musst dir von dir und deinem Umgang mit diesem Gefühl nicht alles gefallen lassen“.

Damit würde ein Kollektivauftrag ermöglicht: „Lieber Simurgh, unterstütze jeden, der wissen will, worum es ihm selbst zu gehen hat, nachdem sein Gehirn bislang einen bemerkenswerten Job tat, indem es ihm eine Welt simulierte, die permanent kaschierte, welches zutiefst unangenehme Gefühl von ihm zu bewältigen ist, um die Autorschaft seines Lebens zum Wohl aller zurückzugewinnen.“